軍馬補充部白河支部土塁

土塁とは?

『西郷村史』によると、「那須山のふもと東面の広大な地域に白河支部の主な牧場が広がり、土塁によっていくつかの区画に分けられていた。この土塁は基底9尺、高さ6尺(約2.7メートル・約1.8メートル)で、延々と約200キロメートルにわたって築かれていた。当時折口原の人々によってつくられたものという。」とあります。

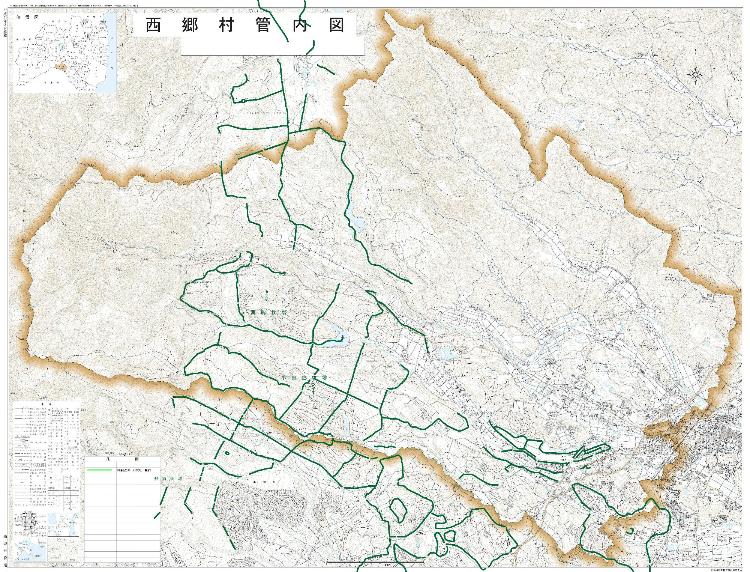

軍馬補充部白河支部の用地としては、『西郷村史』によると、昭和初期には「構内敷地45町歩(約0.45平方キロメートル)、放牧地8,425町歩(約83.55平方キロメートル)、草刈地2,076町歩(約20.59平方キロメートル)、耕作地1,024町歩(約10.16平方キロメートル)、合計11,570町歩(約114.74平方キロメートル)が管轄されていた」とあります。『立村百年史』によると、このうち、4,378町歩(約43.42平方キロメートル)が西郷村分で、全体の22.6パーセントに当たるとなっています。

放牧地は地形や風向き等を考慮し、300ヘクタール以内(3平方キロメートル)の放牧区に分け、牧草の生育状況等により放牧を変えることになっていました。

この放牧区を区画するために設けられたのが土塁です。

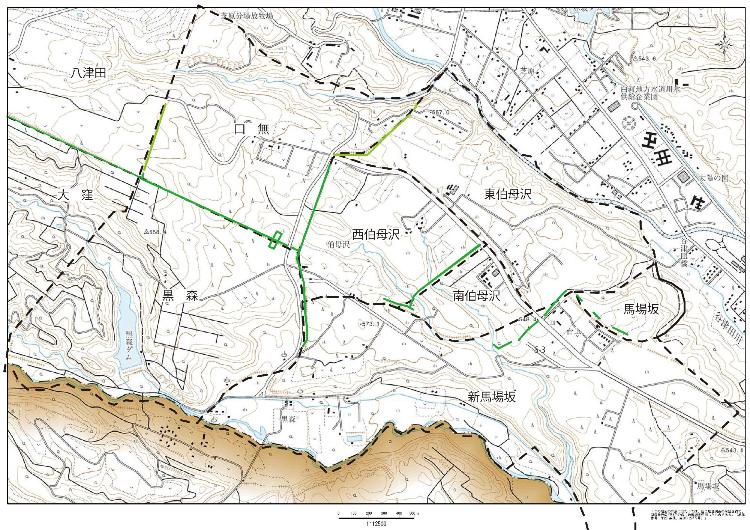

台上地の地図の地図です。黒色の点線は地図上に示された放牧区を区画する線で、緑色の実線は平成30年11月に所在を確認し、測量調査を行った土塁の線、黄緑色の実線は、所在を確認している土塁の線になります。なくなってしまっている部分もありますが、区画線と土塁の線がほぼ一致しています。

発掘調査の成果について

村教育委員会では、台上地区の土塁について、令和3年(2021)3月、7月、8月の3回に分けて、記録保存のための土塁の発掘調査を行いました。

調査は土塁を断ち割る形で掘り下げ、土塁がどのように積まれていたのか、断面を確認し、あわせて土塁周囲の状況を確認するため、断ち割った部分を3メートル×10メートルの長方形に掘り下げるトレンチを10カ所設定し、行いました。

10カ所設定したトレンチの1つ、3号トレンチ断面写真

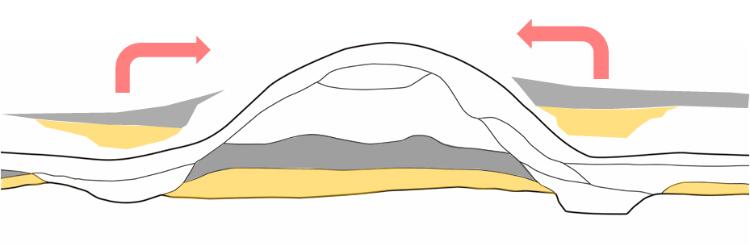

土塁の積まれ方

灰色がもともとの表土で、ここでは比較的平らですが、傾斜地のピークに近い所に土塁を設けた例が多くありました。

土塁となる部分の両脇を掘り下げて、盛っていきます。土の積み方は、古代以来の版築法(土を突き固めて層状に積み重ねる工法)ではなく、掘った土を盛り、積み重ねるだけの簡易な方法でした。

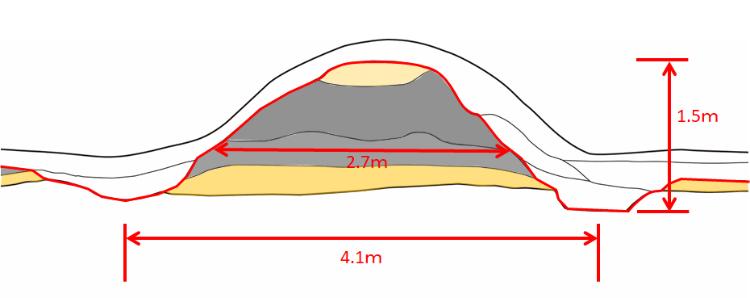

土塁の両脇には、結果的に溝が作られます。溝の上端あたりを土塁の基底部とすると2.7メートルとなり、『西郷村史』の記載と一致します。しかし、高さは溝の底面からでも1.5メートルしかなく、作られた当初は1.8メートル近くあったものが、崩れてしまったものと思われます。

更新日:2025年09月04日