介護保険制度

介護保険とは

40歳以上の全員が加入します。保険料を支払い、介護が必要なときに、サービスを利用するという社会保障制度です。

第1号被保険者

65歳以上の方。65歳になったら、介護保険被保険者証が交付されます。

サービスを利用できるのは、要介護状態であると村から「認定」を受けた方です。

第2号被保険者

40~64歳の方。

サービスを利用できるのは、特定疾病で要介護状態になり、村から「認定」を受けた方です。

介護保険料

第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料の基準額は70,800円となります。

介護保険料は、本人と世帯の課税状況や所得に応じて13段階に分けられ、個人ごとに決定します。

第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料の決定にあたっては、令和4年度に実施した西郷村日常生活圏域ニーズ調査等高齢者実態調査分析報告書、第8期の介護保険給付費の推移、65歳以上の1号被保険者の伸び率、見える化システムのデータ(介護保険分析のワークシート等)などをもとに保険料を算出し、西郷村介護保険運営協議会に諮問しその答申結果を踏まえて決定しました。西郷村議会にて承認され令和6年4月から施行となりました。

65歳以上の方の介護保険料は以下のとおりです

- 第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料基準額年額68,400円

令和6年度~令和8年度の介護保険基準額 保険料段階 対象 基準額×調整率 段階別の保険料(年額) 第1段階 ・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.285を乗じた額

20,200円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 0.485を乗じた額

34,400円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 0.685を乗じた額

48,500円

第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額 に0.90を乗じた額 63,700円 第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額 70,800円

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額 に1.20を乗じた額 84,900円 第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額 に1.30を乗じた額 92,000円 第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額 に1.50を乗じた額 106,200円 第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額 に1.70を乗じた額 120,300円 第10段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額 に1.90を乗じた額 134,500円 11段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額 に2.10を乗じた額 148,600円 12段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額 に2.30を乗じた額 162,800円 13段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が720万円以上の方 基準額 に2.40を乗じた額 169,900円 - 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

- 合計所得金額とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

-

介護保険料は、40歳以上のすべての方に納めていただきますが、65歳からは、本人が個別に村へ納めることになります。

-

第1段階、第2段階、第3段階は、国の低所得者保険料軽減措置後の金額です。

40~64歳の方の保険料および納め方

国民健康保険に加入している方

- 世帯に属している40~64歳の方の人数や、所得などによって決まります。

- 同じ世帯の40~64歳の方全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主に賦課されます。

職場の医療保険に加入している方

- 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。

- 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与天引などにより本人に賦課されます。

利用者の経費負担

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく事が必要です。

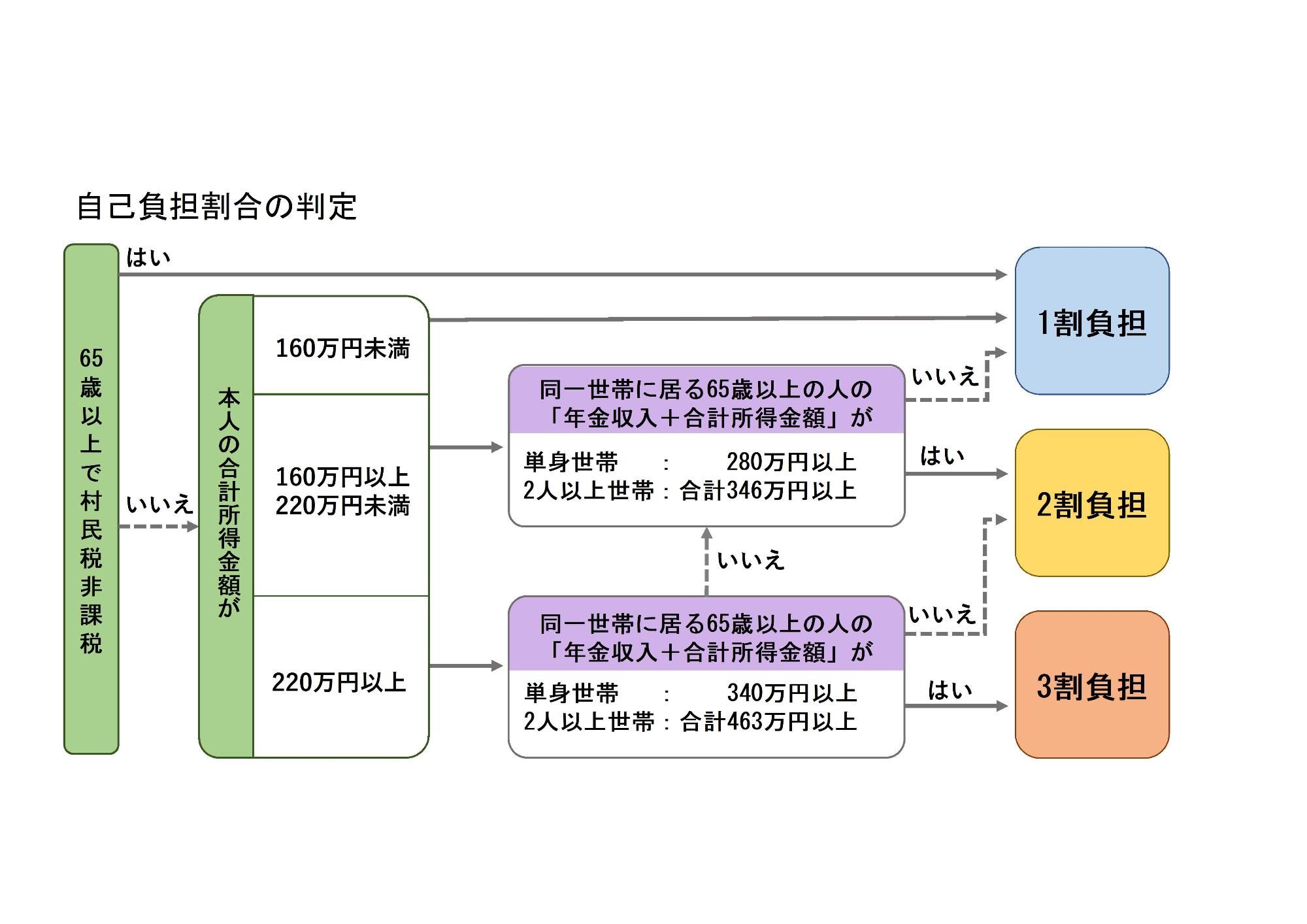

この利用者の自己負担割合については、下図の通り所得や世帯の状況に応じて1割から3割をご負担いただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康推進課

電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115

ファックス番号:0248-48-1049

お問い合わせはこちら:相談窓口

更新日:2024年12月17日