那須権現一の鳥居跡

【にしごう地域遺産】西郷村認定文化財(記念物)第4号

那須権現(なすごんげん)は茶臼岳(ちゃうすだけ)に鎮座(ちんざ)し、山岳信仰(さんがくしんこう)の象徴(しょうちょう)として広く崇拝(すうはい)されました。上新田(かみしんでん)地区では、大正末期頃まで毎年欠かさず大梵天(だいぼんてん)を那須権現に奉納(ほうのう)し、農作物の収穫(しゅうかく)と息災(そくさい)を祈るお山登り(おやまのぼり)という風習がありました。その入口として、「一の鳥居」は神聖な場所とされていました。

茶臼岳の参拝は、那須湯元温泉神社(湯元口)からの「高湯山(たかゆさん)」と三斗小屋宿からの「白湯山(はくゆさん)」の2つがあり、ここには高湯山・白湯山のどちらの石碑もある珍しい場所となっています。天保7年(1836)銘の鳥居には村内のみならず村外(白河町内・大谷地・小田川)の方も寄進しています。

残念ながら平成23年(2011)3月11日の東日本大震災で鳥居が倒壊したため、現在は鳥居の柱を門柱状に残し、上部にあった額を別に置いています。

倒壊前の一の鳥居

お山登りの大梵天

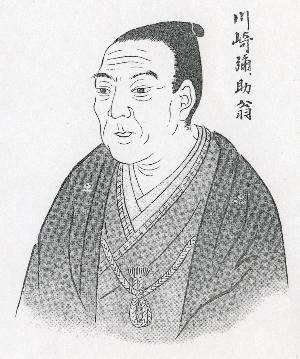

川崎弥助報徳碑

一の鳥居跡敷地内には川崎弥助報徳碑があります。

川崎弥助は白河町(現在の白河市)の富豪で、天保年間(1830~1843)の飢きんで、多くの餓死者や病人が出たとき、金600両とアワ、ヒエなどを白河のお殿様に献上しました。これにより、多くの人たちが、飢えから救われました。

川崎弥助は天保7年(1836年)に西郷地域の代官(現在の西郷村長のような役職)に任命され、善政を行ったので、村民から心より慕われました。この碑は天保12年(1841)に村々の百姓が弥助に感謝して建てたものです。

川崎弥助報徳碑

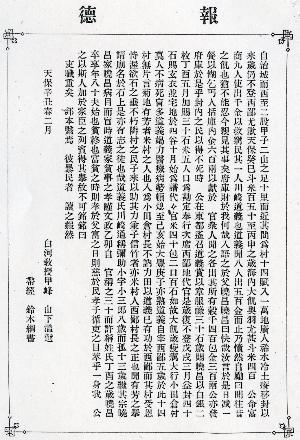

碑文(『谷樵夜話』より)

川崎弥助肖像(『救民代官 川崎弥助』より)

更新日:2025年03月10日